匠心生韵 巧手塑魂 | 乌海,一座被非遗点“靓”的城市

习近平总书记在党的二十大报告中指出:“推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌”。社会主义文化源自于中华优秀传统文化,博大精深的中华文化积淀着中华民族最深层的精神追求,为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。近期我们推出《乌海文化》主题,从书法、绘画、奇石、非遗的角度,与大家一起探寻乌海这座城市的文化脉搏,感受优秀文化在这片热土上的赓续和传承。本期是最后一期,也是探索的起步,乌海文化源远流长,有太多的精髓需要我们共同挖掘。

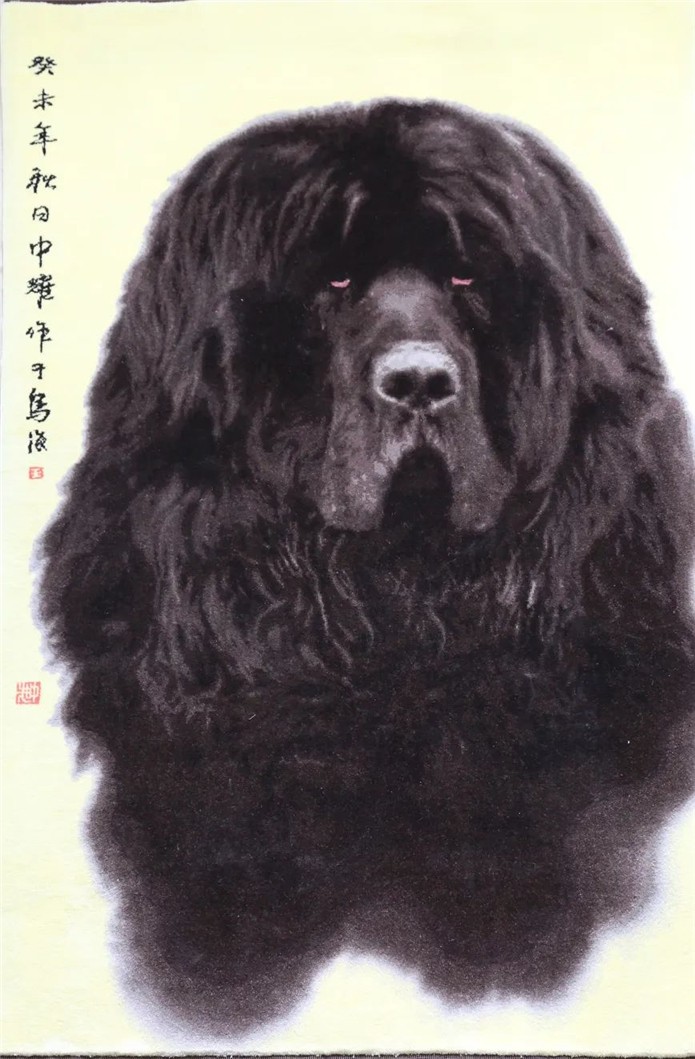

铁笔挥舞绘出万千世界,缕缕青烟注入春色一抹。在乌海,有这样一门手艺,它以铁为笔,以火为墨,通过对运笔和温度的掌控,让原始粗犷的牛皮获得了新的生命。

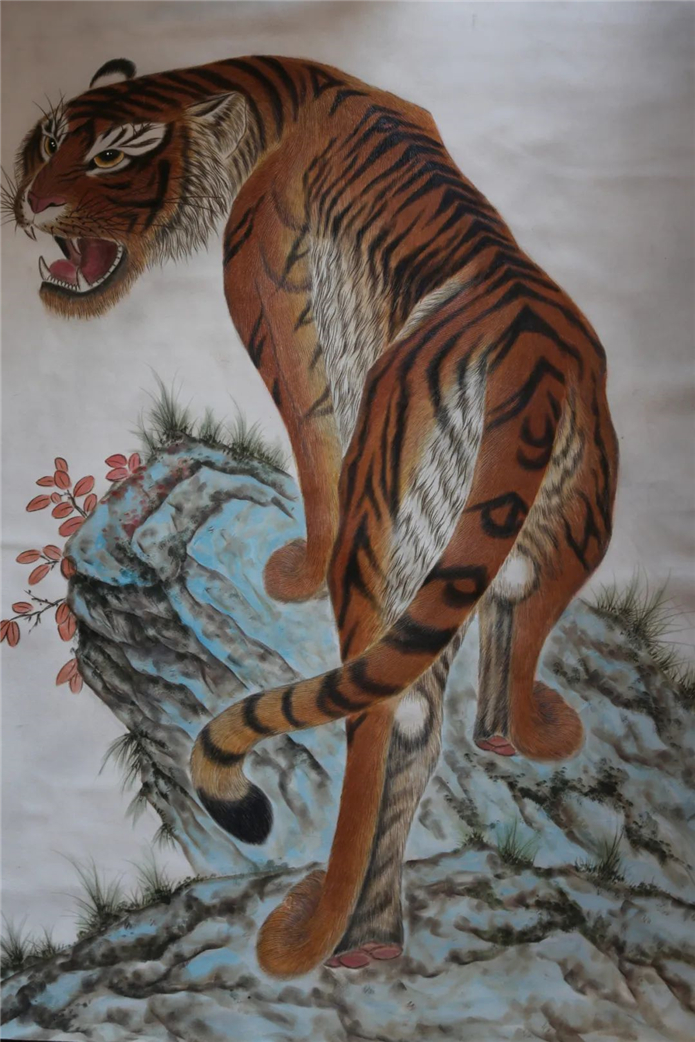

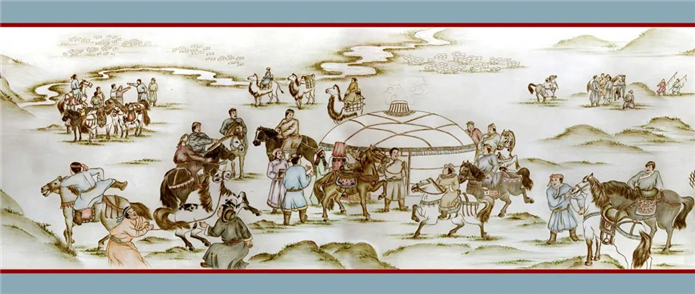

这就是自治区非遗中有着火针刺绣之称的乌海牛皮烫画。拿起放大镜,看纤毫毕现的老虎跃然于牛皮,颇有猛兽出笼,呼之欲出的态势。俯下身子,看错落有致的线条烙刻于长卷,民族婚礼中的人间烟火气尽收眼底。

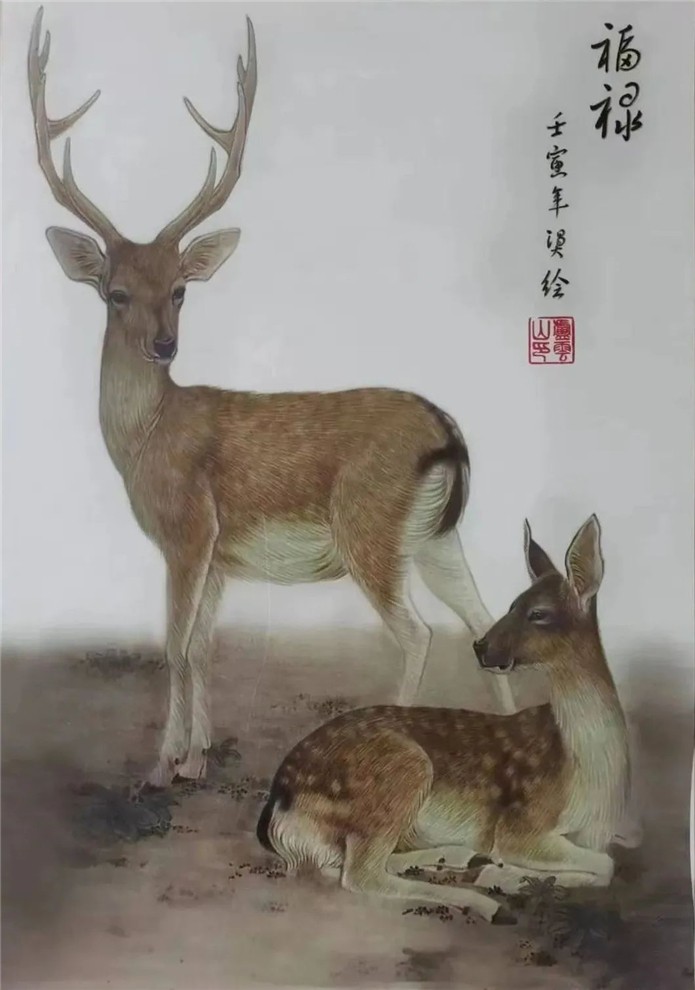

羊绒为线,机杼开合,木梭滑动,经纬交织,机关繁复的木质机器如同古代术士的奇门遁甲一般玄妙,咔嚓作响间,气吞千丝万缕,口吐锦绣山河。

这就是乌海的自治区级非物质文化遗产代表性项目——挂毯织造技艺。只见织毯师傅右手持刀,左手挑线,勾捻之间,图案成型,其手法干净利落,动作行云流水让人目不暇接,叹为观止。

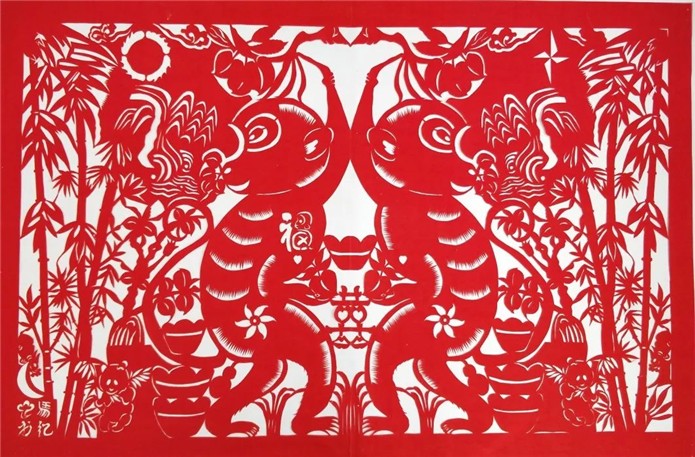

镂空写意,好似镜花水月,虚实结合,如同华镜重影。指尖转动,剪刀开合,嚓嚓作响间留下落红点点,打开纸面,如一束绚丽的烟花绽放空中,唤出万紫千红。这就是乌海的非遗民间技艺——剪纸。

从雄鸡一唱天下白的恢弘气势,到车水马龙的日新月异,再到田园牧歌的充实惬意,万千思绪尽被方寸红纸道破。日线透窗显花影,风吹灵动似旌旗。一笔一刀间看似简单,却雕刻美好愿景,流淌无限温情。

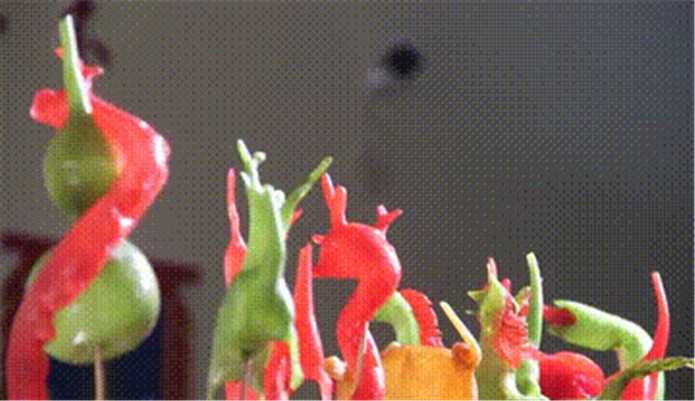

香飘十里八街,形似七彩琉璃,原本只是一勺糖浆,却被乌海人玩儿出了花,五颜六色的糖块透过阳光如同松树下晶莹剔透的琥珀,放入铜锅,加上炭火,一边用脚下的风匣控制火候,一边用手上的铜勺翻搅糖浆,糖料稀了,无法塑形,糖料稠了,嘴吹不动。

而控制软硬的关键除了对糖料形态的观察还有多年经验的积累。只见糖人师傅抽出一支竹签顺着锅边一挑,通过竹签按下的深坑向外一抽,一根细管瞬间成型,趁着糖料没有变硬快速吹气,眨眼间,一只老鼠如同变戏法一般出现在师傅的手中。

乾隆年间,藏传佛教盛行,唐卡作为僧人诵经礼佛的图卷,一度备受重视,为其方便携带、避免损坏,特令其造办处以藏传装裱工艺为基础,汉族裱画技术为辅助,满人旗袍缝制方式作融合,从而达到结实耐用,精致美观的状态,随着技术成熟,清宫装裱也由此自成一派。

清末民初,王朝覆灭,装裱工艺也随之流落民间,其九项工艺、一百零八道工序几经辗转,由其第六代传人许会英带入乌海,百年手艺再一次焕发出了往日的生机。

13世纪初的北方草原,岁暮天寒,凛冬将至,寒风侵肌,豺狼四起,为防止婴儿冻伤,野兽侵袭,蒙医巴音·汗以火炕为温床,以沙土作襁褓,置孩童于其上,遂使其免受冻病之苦。此法后经改良,演变成为当今被流传百年的蒙医沙疗。

如今蒙医沙疗又在原有基础上融入了炒沙法,在治疗过程中搭配传统蒙药提升治疗效果,其原理是以沙子作为介质向人体传热,并通过其重量给人体体表以机械压力,促使其局部气血运行改善,不仅可以强健皮肤,还可以增强机体的代谢过程,达到排汗除湿的目的。

随后在乌海,当地人将沙疗方式再次迭代,让沙土的重力作用得到了进一步的发挥,搭配夏季高温干旱的气候优势让沙子自然升温,规避了炒沙法烫伤的风险,不仅能活血化瘀,消肿止痛,还能祛湿化邪,未病先治。

后记

从古朴雅致的烫画到历史悠久的沙疗,从别出心裁的窗花到玲珑精巧的糖人,一笔一画,一塑一刻,这些技艺虽然看似简单,却维系民族精神,承载灿烂文明。它不仅包含了乌海人沉稳踏实的品格,还代表了其开拓创新的智慧。如今的乌海人正在以饱满的热情以一双巧手树立文化自信,用满腔热爱彰显文化魅力,凭世代坚守激荡复兴力量。

来源:乌海市文体旅游广电局

当前位置:

当前位置: