非遗记忆 赤峰非遗系列丛书

牢记嘱托,筑梦非遗。在习近平总书记考察调研赤峰三周年之际,赤峰文博院非遗保护中心将习近平总书记对非遗保护传承工作的殷殷嘱托和深切关怀,转化为各项非遗工作中的实际行动。扎实推进“两个打造”,集中展现凸显中华文化符号和中华民族形象的非遗精品力作,陆续筹划出版《赤峰非物质文化遗产代表性传承人》、蒙汉文双语版《昭乌达民歌》、《昭乌达民歌精品集萃》MV等非遗系列丛书和音像制品,填补了赤峰市非遗保护研究成果的空白,为全市非遗保护事业发展增添了浓墨重彩的一笔。

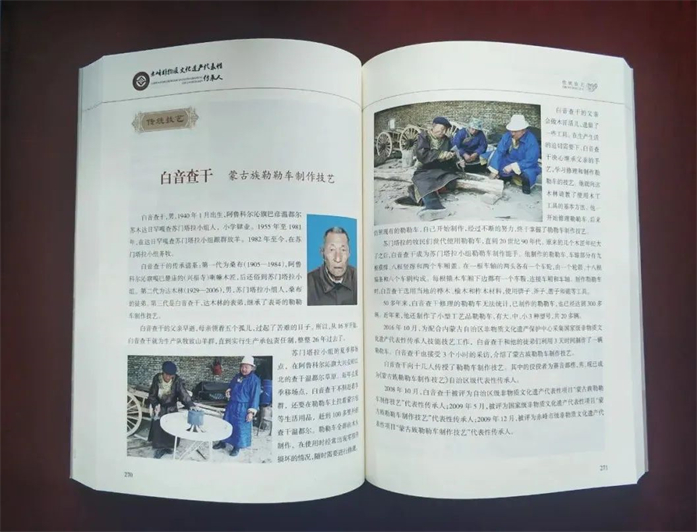

《赤峰非物质文化遗产代表性传承人》

非遗代表性传承人是非遗项目的重要承载者和传递者,是延续传统文脉、传承中华优秀文化基因的重要载体。每一个非遗项目都是一代代传承人共同守护的一段文化记忆。本书以图文并茂的形式介绍赤峰市258名市级非遗代表性传承人。他们以初心致匠心,几十年如一日地坚守传承,靠时间和心灵悉心守护,用不同的形式展示非遗之美,成为保护和传承赤峰非遗的核心力量。

虽年华易老,但“技”艺永存。《赤峰非物质文化遗产代表性传承人》详细记录非遗传承人的生活轨迹、传承谱系、非遗实践及技艺特点。通过著书立传,将非遗传承人所承载的智慧、技能以及成果荣誉用文字永久地保存。

我们可以看到众多淳朴而善良的非遗传承人,身上所蕴含的持之以恒的坚守和担当、精益求精的工匠精神。了解非遗核心创造者、保护者的杰出贡献和匠心技艺,唤醒民众对非遗的关注,让中华民族共有的精神财富得到更广泛的共享,为非遗传承和传播积蓄力量,讲好赤峰非遗故事。

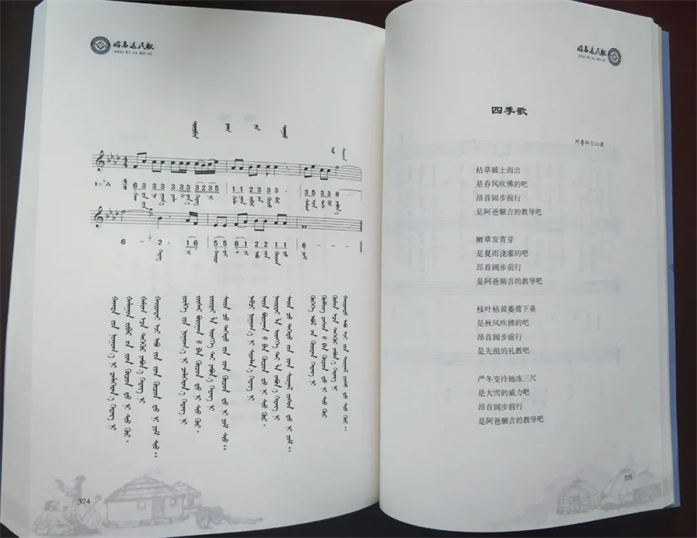

《昭乌达民歌》蒙汉文双语版

昭乌达民歌,是昭乌达草原赖以生存的精神土壤,是祖先留给后人的宝贵财富,是值得我们永远守望的精神家园。正如民族音乐家乌兰杰所言:“假如牧羊女不唱长调,羊群便会显得惴惴不安;假如牧马人不会唱长调,套马杆自然会短掉一半。”1947年,以音乐家安波为首的冀察热辽鲁艺师生,在昭乌达草原开创了革命音乐工作者抢救少数民族地区民歌的先河;上世纪 80 年代,昭乌达盟文化局先后出版了蒙文版《昭乌达民歌集》、汉文版《昭乌达民歌》。

时隔30多年之后,赤峰市非遗保护中心对昭乌达民歌进行挖掘保护和申报,通过采访乌兰杰、许直、胡尔查等众多知名音乐理论家、专家学者、歌唱家及民间歌手,有序梳理昭乌达民歌。流传于阿鲁科尔沁旗、翁牛特旗、巴林右旗、巴林左旗、克什克腾旗的民歌,先后被列入市级非遗代表性项目名录。“昭乌达长调民歌”和“昭乌达短调民歌”先后列入赤峰市级和自治区级非遗代表性项目名录。

在非遗走进现代生活的今天,《昭乌达民歌》以蒙汉文双语形式,整理了从阿鲁科尔沁旗、巴林左旗、巴林右旗、克什克腾旗、翁牛特旗、敖汉旗、宁城县、喀喇沁旗等地区采集的140余首民间歌曲,并特邀内蒙古师范大学杨玉成教授、中国音乐学院前院长赵塔里木教授和草原文化学者李宝祥老师共同作序。该书为专家学者、文艺工作者、非遗传承人及民歌爱好者提供了一部研究昭乌达民歌的珍贵资料,对赤峰市民歌类非物质文化遗产的深度挖掘和传承、弘扬中华优秀传统文化、铸牢中华民族共同体意识、推动民间文化艺术繁荣发展起到重要的推动作用。

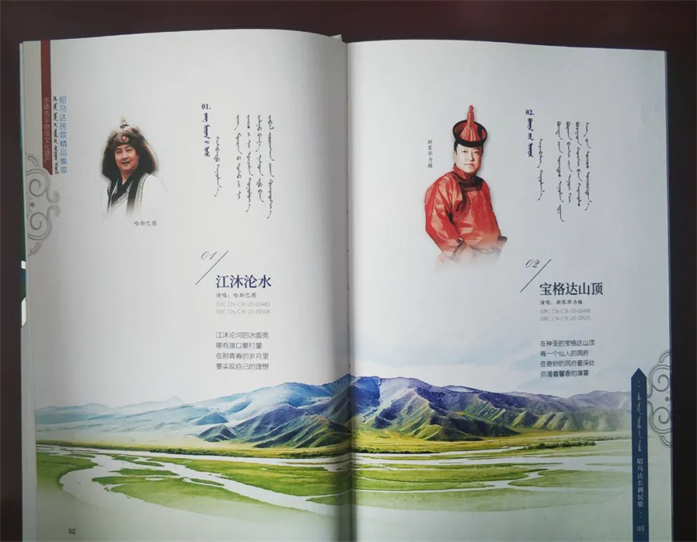

《昭乌达民歌精品集萃》MV

高亢嘹亮的长调民歌、激情欢快的短调民歌……浩如烟海、内容丰富的昭乌达民歌被一代又一代的歌手广泛传唱,依然焕发着鲜活的生命力。赤峰市先后举办三届“昭乌达长短调民歌大赛”、两届“昭乌达民歌研讨会”及昭乌达民歌专场演唱会。长期生活在昭乌达草原的民歌手在不同的舞台上唱响昭乌达民歌,力争将昭乌达民歌打造成为赤峰市亮丽的文化品牌。由音乐家安波先生搜集整理改编的昭乌达《牧歌》,已成为中国乃至世界音乐的经典,流传广泛,久唱不衰。

《昭乌达民歌精品集萃》MV选录了具有代表性的12首昭乌达长调民歌和12首昭乌达短调民歌。从创作到录制完成历时4个月,众多昭乌达民歌代表性传承人、本土歌唱家及著名歌手参与录制。风格多样的演唱形式充分彰显昭乌达民歌丰富多彩的艺术魅力。该专辑的出版发行,有力地助推昭乌达民歌的传承和发展,让更多的人喜欢和传唱昭乌达民歌,使优秀的非物质文化遗产绽放更加迷人的光彩。

《赤峰非物质文化遗产代表性传承人》、蒙汉文双语版《昭乌达民歌》、《昭乌达民歌精品集萃》MV等非遗系列丛书和音像制品,凝聚了赤峰市各级领导、非遗工作者、专家学者的心血,无论是从非遗保护传承、还是繁荣民间文化艺术的角度,都具有极为重要的现实意义。

以非遗系列丛书的出版为契机,持续推进赤峰市非遗保护和研究的步伐,凝聚全社会对非遗的关注,增进文化认同,坚定文化自信,积极打造具有中华文化底蕴、地方地域特色的非遗精品佳作,推动赤峰市非遗保护事业再上新台阶。

来源:非遗赤峰

当前位置:

当前位置: